日本に年末年始に訪れると、多くの人が寒い夜や早朝に神社へ足を運ぶ姿を目にします。これは「初詣(Hatsumode)」と呼ばれる、日本人にとって大切な新年の行事です。しかし、外国人旅行者にとっては「どの神社に行けばいいの?」「参拝のマナーはある?」「お賽銭はいくらが正しいの?」と戸惑うことも少なくありません。実際に筆者の友人も初めての初詣で、周りの人を真似しながら参拝したものの、自分のやり方が合っていたのか不安だったと話していました。この記事では、初詣の意味や由来から、正しい参拝方法、氏神神社の探し方や神社庁への問い合わせ、お賽銭の金額や服装の注意点までをわかりやすく解説します。さらに、おみくじやお守りの意味、写真撮影マナー、そして実際の外国人旅行者の体験談も紹介。これを読めば、あなたも安心して日本の新年文化を体験できるはずです。

初詣とは?日本人が新年に神社へ行く意味と由来を解説

初詣(Hatsumode)とは、日本人が新しい年を迎えて最初に神社や寺を訪れ、健康や幸運を祈る伝統行事です。その起源は平安時代にさかのぼり、家の守り神である氏神に一年の無事を願った習慣が現代まで続いています。現代では有名な神社に参拝する人も多く、東京の明治神宮や京都の伏見稲荷大社などは外国人旅行者にも人気の初詣スポットです。

初詣は単なる観光ではなく、日本人にとって「新年のスタートを整える」大切な儀式です。参拝の際にはお賽銭を納めたり、おみくじを引いて運勢を確かめたりする体験ができます。これらには特別な費用はかかりませんが、賽銭は5円や50円といった縁起の良い金額が好まれる傾向にあります。外国人旅行者にとっても、少額で文化を深く体験できるおすすめの行事といえるでしょう。

初詣は大規模な観光地だけでなく、地域の氏神神社で参拝することにも大きな意味があります。注意点としては、混雑が激しい元旦は長時間の行列になるため、少し日をずらすのも賢い選択です。

外国人旅行者向け|初詣の正しい参拝方法とマナー

初詣で最も大切なのは、神社での参拝方法とマナーを理解することです。一般的な流れは「鳥居の前で一礼」「手水舎で手と口を清める」「本殿前でお賽銭を入れる」「二礼二拍手一礼」という順序です。これらは日本人にとって当たり前の所作ですが、外国人旅行者には少し複雑に感じられるかもしれません。事前に流れを知っておくことで安心して体験できます。

お賽銭の費用は数十円から数百円と少額で十分です。特に5円は「ご縁」に通じる縁起の良い金額として人気があります。高額を入れる必要はなく、心を込めて祈ることが大切です。

注意点としては、参拝中に大声で話したり、本殿の真正面で長時間スマホを構えたりすることは避けましょう。神聖な場所での振る舞いは、日本人の目から見ても重要なマナーです。また、混雑する時間帯を避けたいなら、1月1日の深夜から朝を外し、1月2日や3日に訪れるのが快適に体験できるおすすめの方法です。こうした工夫をすれば、初詣をより心地よく楽しめるでしょう。

初詣で行くべき神社の選び方|氏神神社と有名神社の違い

初詣に行く際、多くの旅行者が「どこの神社を選べば良いのか」と迷います。日本人にとって大きく分けられるのは、自宅や滞在先を守る「氏神神社」と、全国的に知名度が高い「有名神社」です。氏神神社は地域を守る存在で、地元の人々が毎年必ず訪れる場所です。一方、有名神社は観光スポットとしても人気で、外国人旅行者にとっては華やかで記憶に残る体験になります。

氏神神社に参拝する利点は、混雑が少なく落ち着いて祈れる点にあります。必要な費用はお賽銭程度で、地域の人々と同じように新年を迎える特別な体験ができます。地元の小さな神社での初詣は、観光地では味わえない温かさがあり、こうした地域密着の参拝は日本文化をより深く理解するきっかけとなります。

有名神社の初詣は、迫力ある建物や大規模な人出を楽しめる反面、行列や混雑が避けられません。特に明治神宮や伏見稲荷大社や住吉大社や浅草寺などは外国人にも人気で、写真映えするスポットが多いのが魅力です。ただし、長時間の待ち時間や混雑による疲労には注意が必要です。旅行の予定や体力を考慮し、静かに祈る体験を重視するか、華やかな雰囲気を楽しむかで選ぶのがおすすめです。

個人的なおすすめは自宅や滞在先を守る「氏神神社」が特におすすめです!自分の生活圏内を守っていただいている神様に新年の挨拶に行くのが良いですね!

最寄りの氏神神社を探す方法|神社庁への問い合わせ手順

初詣は本来、自宅や滞在先を守る「氏神神社」に参拝するのが伝統です。しかし外国人旅行者にとって「自分の氏神神社がどこかわからない」というケースはよくあります。その場合に便利なのが、地域ごとに設置されている「神社庁」への問い合わせです。神社庁に連絡すると、住所を伝えるだけで最寄りの氏神神社を案内してくれる仕組みになっています。

問い合わせ方法は電話やメールが中心ですが、日本語に不安がある方は事前に簡単なフレーズを準備しておくと安心です。最近では一部の神社庁で英語対応している場合もあり、外国人旅行者の利用も増えています。問い合わせに費用はかからないため、気軽に利用できる点もおすすめです。

注意点として、年末年始は問い合わせが集中するため、回答に時間がかかる場合があります。旅行スケジュールがタイトな方は、早めに調べておくことが重要です。また、神社庁の公式サイトを活用すれば地図から最寄りの神社を検索できることもあります。観光客にとっては有名神社も魅力的ですが、地域の氏神神社での初詣はより本格的な体験ができるので、一度試してみる価値があります。

初詣のお賽銭の金額と意味

初詣の際に本殿で祈る前に入れる「お賽銭(Osaisen)」には、日本独自の文化的な意味があります。お賽銭は神様への感謝や願いを込めて捧げるものであり、金額の多さよりも心を込めることが大切です。一般的には5円や50円が好まれ、これは「ご縁」や「十分なご縁」といった語呂合わせから縁起が良いとされています。一方で10円は「遠縁」とも読めるため避ける人もいますが、必ずしもタブーではありません。

外国人旅行者にとっても、この小さな費用で日本文化を深く体験できるのは魅力的です。実際にカナダから訪れた観光客は、50円玉を賽銭箱に入れ「少額でも特別な体験ができた」と話していました。高額を入れる必要はなく、少しの金額で十分に意味を持つのが日本の伝統の特徴です。そのため、旅行の予算を気にせずに安心して参加できる行事だと言えるでしょう。

注意点としては、硬貨や紙幣を投げ入れる際に音を立てるのは失礼にあたる場合があるため、静かに入れるのが望ましいとされています。また、地域や神社によっても考え方は異なるため、現地の参拝者の行動を参考にすると安心です。こうしたちょっとしたマナーを意識することで、初詣はより深い文化体験になり、外国人旅行者にとっても忘れられないおすすめの思い出となります。

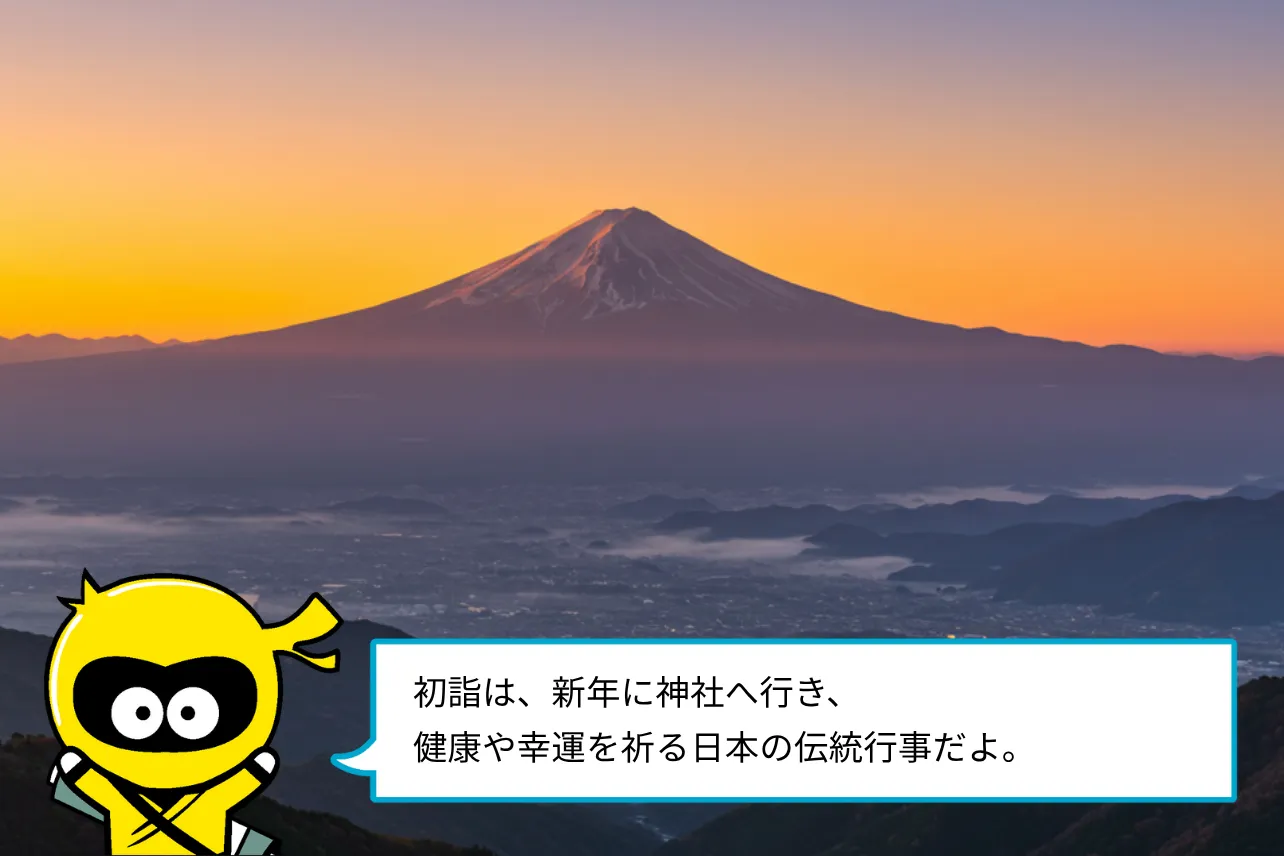

初詣の服装と持ち物|旅行者が注意すべきポイント

初詣は真冬に行われるため、服装選びは快適さとマナーの両立が重要です。日本人はきちんとした印象を重視する傾向があり、極端にカジュアルすぎる服装や露出の多い服は避けるのがおすすめです。とはいえ高額な費用をかけて特別な服を用意する必要はなく、温かいコートやマフラー、動きやすい靴があれば十分です。特に長時間の行列に並ぶ場合、スニーカーやブーツなど歩きやすい靴は必須といえるでしょう。

持ち物としては、小銭(特に5円玉や50円玉)をあらかじめ用意しておくと便利です。お賽銭のために行列の途中で財布を出すのは不便であり、防犯面でも注意が必要です。また、おみくじやお守りを購入する体験を楽しみたい人は、少額の現金を持ち歩くのがおすすめです。屋台での軽食や甘酒も現金払いが主流なので、現金を用意しておきましょう!

初詣とおみくじ・お守り|種類と意味を英語でわかりやすく紹介

初詣の楽しみのひとつがおみくじ(Omikuji)とお守り(Omamori)です。おみくじは紙に書かれた運勢占いで、「大吉(Great Blessing)」から「凶(Bad Fortune)」までさまざまな結果が出ます。引いた結果が悪い場合は境内の木や専用の場所に結び、良い結果は持ち帰るのが一般的な習慣です。費用は100円から300円程度と安価で、旅行者にとっても気軽に体験できるおすすめの日本文化です。

お守りは健康(Health)、学業(Study)、交通安全(Safe Driving)など目的別に種類が分かれており、神社ごとにデザインも異なります。外国人旅行者には、英語で説明が添えられているお守りやカラフルなものが人気です。

初詣での写真撮影マナー|境内でやってはいけない行為

初詣では美しい神社の雰囲気を写真に収めたいと思う旅行者が多いですが、境内での撮影にはいくつかのマナーがあります。特に本殿や拝殿の正面は神聖な場所であり、祈っている人の前でフラッシュを使ったり長時間撮影をするのは失礼とされます。外国人旅行者の中には「撮影禁止の札に気づかず注意された」という体験談もあるため、看板や周囲の雰囲気をよく確認することが重要です。

境内での撮影は基本的に無料で行えますが、結婚式や特別行事が行われているときは撮影制限がかかる場合があります。こうしたシーンでのマナー違反は、他の参拝者の迷惑になるだけでなく、文化を軽んじる行為と受け取られる可能性もあるため注意が必要です。写真撮影を楽しむなら、参拝を終えてから境内の風景や屋台の様子を撮影するのがおすすめです。

FAQ

-

初詣に行くのに費用はどれくらいかかりますか?

初詣は基本的に無料で参加できます。費用として必要なのはお賽銭(5円や50円などの少額)やおみくじ・お守りを購入する場合の数百円程度です。有名神社でも特別な入場料は不要なので、安心して体験できます。混雑を避けるために有料のツアー予約を利用する旅行者もいます。

-

どの神社を選べば初詣を体験できますか?

日本では、自宅や宿泊先を守る「氏神神社」と、観光で人気の「有名神社」があります。静かな雰囲気を体験したいなら氏神神社、大規模で迫力ある参拝を楽しみたいなら有名神社がおすすめです。神社庁へ問い合わせれば最寄りの神社を教えてもらえるので、旅行計画に役立ちます。

-

外国人でも正しい参拝方法を学べますか?

はい、問題ありません。参拝の流れは「手水舎で清める」「お賽銭を入れる」「二礼二拍手一礼」とシンプルです。現地では案内板や英語のパンフレットが用意されている神社もあり、初めての旅行者でも安心して体験できます。混雑を避ける時間帯を選ぶと落ち着いて学べるでしょう。

-

初詣に必要な服装や持ち物はありますか?

真冬の日本で行われる初詣は寒さ対策が必須です。コートやマフラーなど防寒具を準備し、歩きやすい靴を選ぶのがおすすめです。風邪を引かないよう暖かい服装で!小銭を用意しておくとスムーズにお賽銭ができます。屋台やお守り購入も現金払いが多いので、少額の現金を持つと便利で安心です。

まとめ

初詣は日本人にとって新しい一年の始まりを祝う大切な行事であり、外国人旅行者にとっても貴重な文化体験のひとつです。本記事では、初詣の意味や参拝方法、氏神神社と有名神社の選び方、お賽銭の金額や服装の注意点、おみくじやお守りの楽しみ方まで幅広く紹介しました。少額の費用で深い文化を体験できることも初詣の魅力です。

日本文化を理解することで、旅行はより豊かで印象的なものになります。正しいマナーを知ることは、現地の人々に敬意を示すと同時に、自分自身の体験をより価値あるものにしてくれます。初詣をきっかけに、日本の伝統行事や生活マナーをさらに学んでみませんか?関連する記事として「神社と寺の違い」や「日本の温泉マナー」もあわせてご覧ください。