二拝二拍手一拝とは?意味と歴史を外国人にもわかりやすく解説

二拝二拍手一拝(にはいにはくしゅいっぱい)は、神社での正式な参拝作法です。二度深くお辞儀(拝)し、二度手を打ち、最後に一度深くお辞儀します。この動作には、神様への敬意と感謝の気持ちを込める意味があります。古来より日本では、音や所作を通じて神々に心を伝える文化があり、この作法もその一つです。特に外国人旅行者にとっては、日本の宗教儀礼を体験できる貴重な機会です。正しい手順を理解することで、より深く日本文化を楽しむことができます。

神社とお寺の参拝マナーの違いと注意点

日本には「神社」と「お寺」という二つの異なる宗教施設があります。神社は神道、お寺は仏教に基づいており、参拝方法や礼儀作法が異なります。神社では二拝二拍手一拝が基本ですが、お寺では手を合わせて静かに一礼するのが一般的です。鳥居をくぐるか山門をくぐるかといった入口の違いや、お賽銭の入れ方など細かなマナーも異なります。混同してしまうと失礼にあたる場合があるため、訪問前にそれぞれの作法を確認しておきましょう。

お寺で二拝二拍手一拝は必要ない

二拝二拍手一拝は神社での参拝作法であり、お寺では行いません。お寺は仏教の施設であり、合掌して静かに一礼するのが基本です。これは仏様やご先祖に敬意を示す礼法であり、手を打つ習慣はありません。外国人旅行者の中には神社とお寺を混同してしまい、同じ作法をしてしまう人もいますが、お寺で拍手を打つと不自然に見える場合があります。訪問前に場所の宗教背景を確認し、正しい参拝マナーを守ることで、日本文化への理解と敬意を深められます。

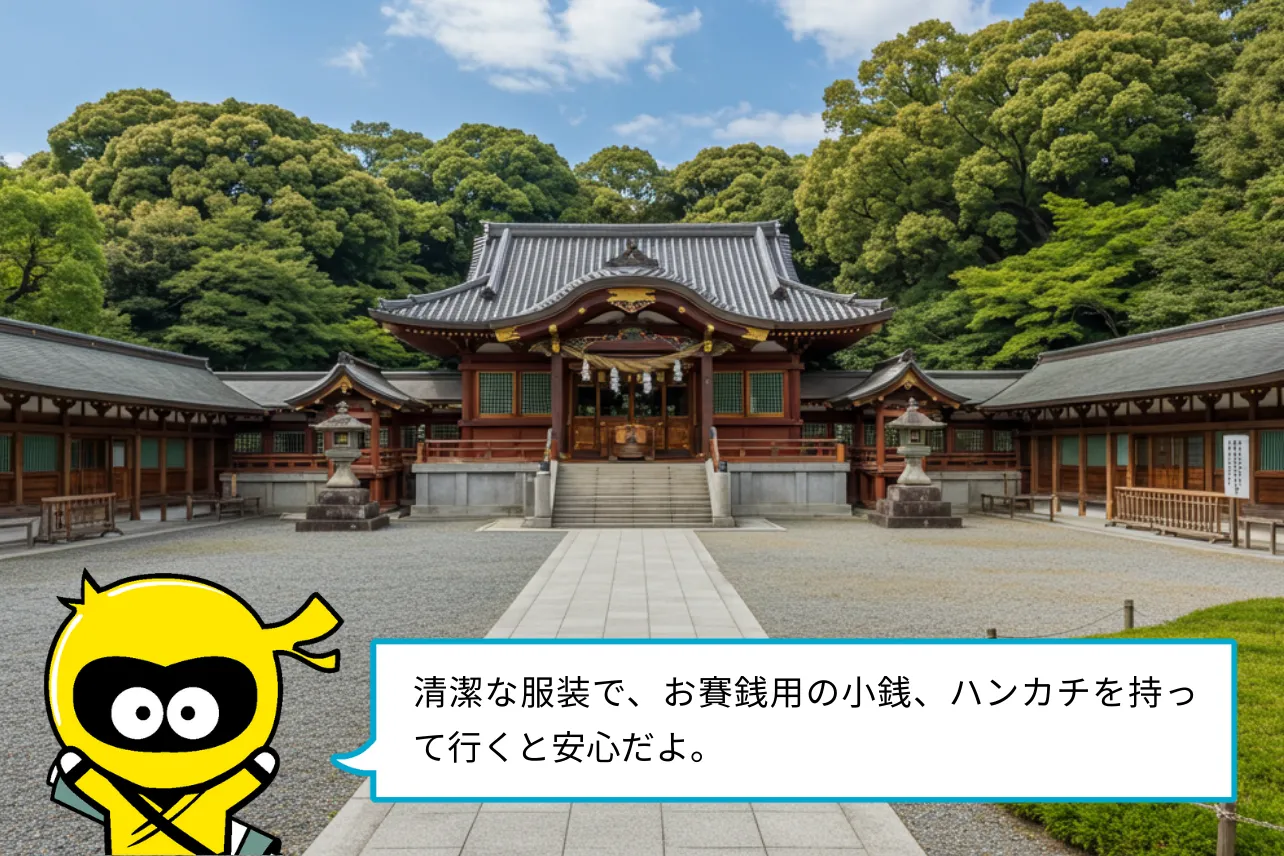

参拝前に行うべき準備と心構え【服装・持ち物】

神社・お寺を訪れる際は、まず身だしなみを整え、清潔な服装を心がけましょう。露出の多い服や極端にカジュアルすぎる格好は避けるのが無難です。持ち物としては、お賽銭用の小銭、御朱印帳、ハンカチなどがあると便利です。また、参拝は観光ではなく敬意を表す行為であることを意識しましょう。境内では大声で話したり、スマートフォンを常時操作することは控え、落ち着いた態度で過ごすことが大切です。

手水舎(てみずや)の正しい使い方と手順

神社の参拝前には、手水舎で手と口を清める「お清め」を行います。まず柄杓で水をすくい、左手→右手の順に洗い、再度左手に水を受けて口をすすぎます。その後もう一度左手を洗い、最後に柄杓の柄を流して元の位置に戻します。この動作は心身を清め、神様に敬意を表す準備です。外国人旅行者にとっては少し複雑に感じるかもしれませんが、覚えて実践することで本格的な参拝体験ができます。

拝殿での立ち位置と姿勢のマナー

拝殿では、中央は神様が通るとされる「正中(せいちゅう)」のため、少し左右どちらかに寄って立ちます。お賽銭を静かに入れ、姿勢を正してから参拝を始めます。帽子やサングラスは外し、背筋を伸ばして動作はゆっくり丁寧に行いましょう。写真撮影は周囲に迷惑をかけない範囲で行い、他の参拝者の邪魔にならないよう配慮が必要です。こうした細やかな姿勢が、日本の神社・お寺マナーを守ることにつながります。

二拝二拍手一拝の正しいやり方と作法

二拝二拍手一拝は、まず二回深く腰を曲げてお辞儀をし、胸の高さで二回手を打ち、最後にもう一度深くお辞儀をします。手を打つ際は、右手を少し引いて音を響かせ、心を込めて願い事や感謝の気持ちを伝えましょう。この順序や所作を守ることで、神道の精神である敬意と感謝がより伝わります。外国人にとっては簡単そうに見えても奥深い作法なので、事前に確認してから行うのがおすすめです。

お賽銭の金額の意味と縁起の良い数字

お賽銭の金額には縁起が込められています。例えば「5円」は「ご縁」、15円は「十分なご縁」、25円は「二重にご縁」などと言われます。高額である必要はなく、心を込めることが大切です。外国人旅行者にも人気の習慣で、日本文化や言葉遊びを知るきっかけになります。また、お賽銭は投げ入れるのではなく、静かに入れるのがマナーです。金額の意味を知れば、参拝がより楽しくなるでしょう。

参拝後にやってはいけないこと【マナー違反例】

- 参拝後に境内で飲食

- 立ち入り禁止区域に入る

- 神様の前で大声を出す

- 喫煙をする

- ゴミを放置する

ついつい観光感覚で行動してしまいがちですが、神社やお寺は信仰の場であることを忘れてはいけません。訪問後も敬意を持った行動を心がけ、日本文化を尊重する姿勢が求められます。

外国人がやりがちな参拝マナー違反と改善方法

外国人がよくしてしまうマナー違反には、二拝二拍手一拝の順序を間違える、帽子やサングラスを外さない、境内での写真撮影マナーを守らないなどがあります。改善方法としては、事前に参拝方法を学び、現地の案内板や他の参拝者の動作を参考にすることです。少しの配慮で神社・お寺での印象が大きく変わり、日本人からの好感度も高まります。

参拝後の楽しみ方:御朱印のもらい方とお守りの意味

参拝後は、御朱印やお守りをいただくのも楽しみの一つです。御朱印は参拝の証としていただくもので、御朱印帳に墨書と印が押されます。お守りには健康、安全、学業成就などさまざまな種類があり、用途に応じて選びます。これらは単なるお土産ではなく、信仰と文化が込められた大切な品です。外国人旅行者にとっても、日本の伝統を持ち帰る貴重な体験になります。