バス停では静かに並ぶのがマナー

日本では、バスを待つときに列を作って静かに並ぶのが一般的なマナーです。混雑時でも押し合わず、順番を守ることが大切です。特に通勤・通学時間帯は多くの人が利用するため、周囲への配慮が求められます。バス停には整列位置のマークがあり、それに従って並びます。おしゃべりやスマホの音量にも注意し、静かに待つ姿勢が日本では好まれます。

乗車は前から?後ろから?地域による違いに注意

日本のバスは地域ごとに乗車スタイルが異なります。東京や大阪では「前から乗って後ろから降りる」タイプが多い一方、地方都市では「後ろから乗って前から降りる」バスが一般的です。乗車方法は車体や車内に表示されているので、初めて乗るエリアではよく確認しましょう。間違っても焦らず、運転手に聞けば丁寧に案内してくれるので安心です。

支払いは現金?ICカード?スムーズな降車のために

日本の多くの都市部ではICカード(Suica、PASMOなど)を使って簡単に支払いができますが、地方では現金払いのみのバスも存在します。ICカードを使う場合は、乗車時または降車時にカードリーダーにタッチします。現金払いの場合は小銭を用意し、降車時に運賃箱へ支払います。両替機がある車両もありますが、事前に準備しておくとスムーズです。

優先席ではマナーを守って座ろう

バス車内には高齢者、妊婦、身体の不自由な方のための「優先席」があります。空いていても、必要としている人が来た場合はすぐに譲るのがマナーです。また、優先席付近では携帯電話の電源を切るよう呼びかけられることもあります。イヤホンの音漏れや大声の会話も控え、静かで思いやりのある空間作りに協力しましょう。

車内での会話や通話は控えめに

日本では、公共の場での静けさが重視されています。バス車内では通話を控えるのがマナーで、多くの運行会社が明確に禁止しています。友人との会話も小声で短めに行いましょう。特に混雑している時間帯や優先席付近では周囲の迷惑にならないように配慮することが大切です。こうした行動が、日本人からの信頼や好感につながります。

大きな荷物は足元や指定の棚に

旅行中にバスを利用する際、大きなスーツケースやリュックを持ち込むこともあるでしょう。その際は、通路や座席をふさがないよう、足元に置くか荷物置き場があればそちらを利用してください。他の乗客の通行を妨げないよう、体の前に抱える形で持つのも有効です。マナーの良い荷物管理は、全員が快適に移動するための基本です。

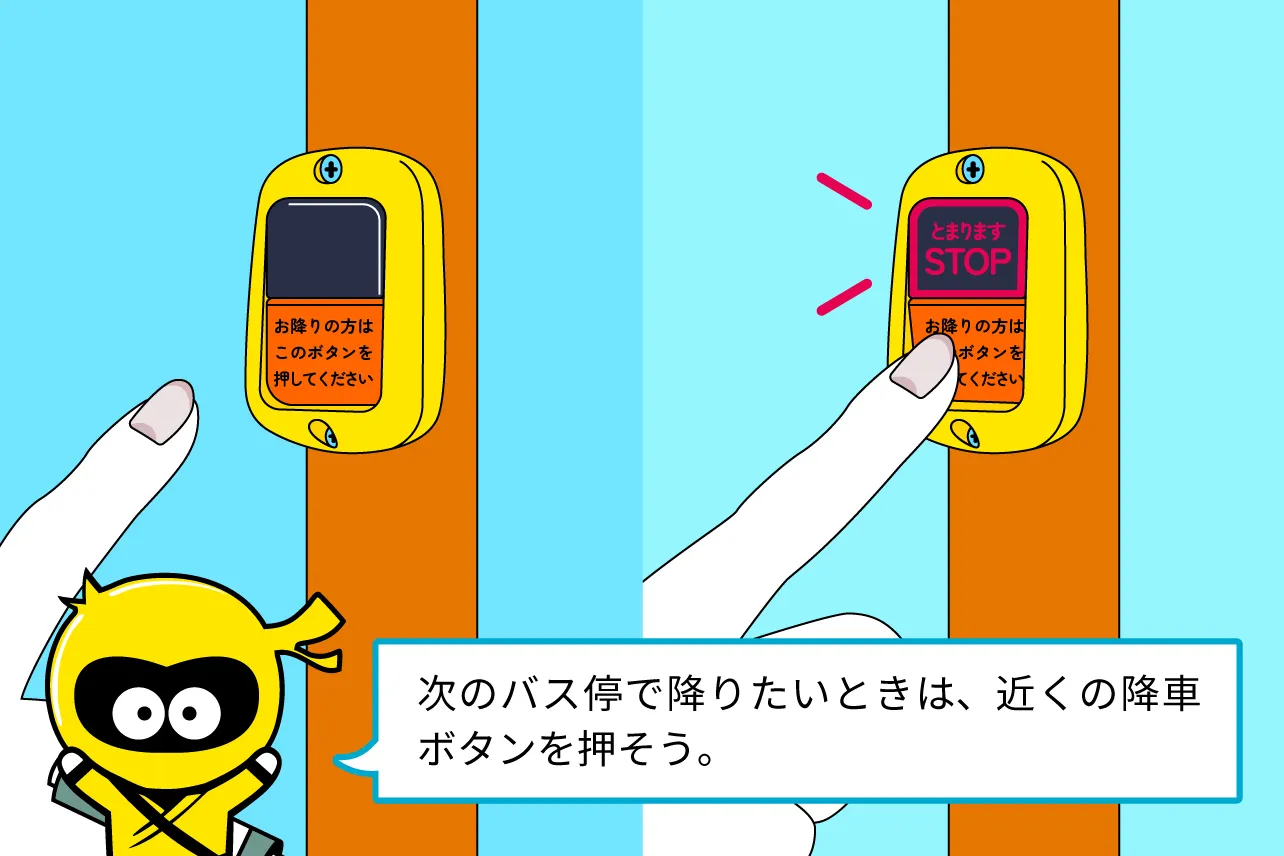

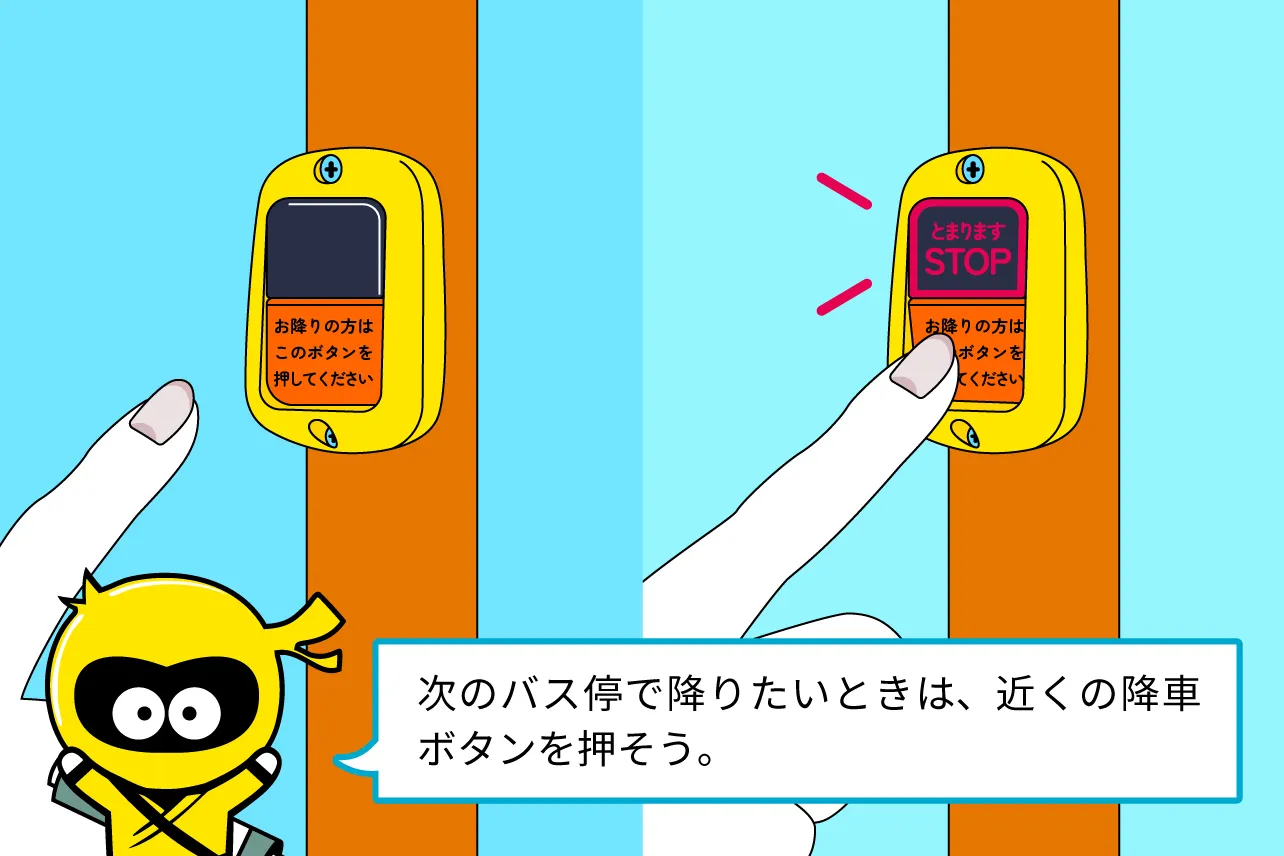

降車ボタンはタイミングよく押す

日本のバスでは、降りたい停留所の前に「降車ボタン」を押す必要があります。タイミングとしては、次のバス停の案内が流れた直後が最適です。早すぎると運転手に混乱を与えかねず、遅すぎると停まってもらえないことも。押すと「次、止まります」と表示されるので、その合図を確認したうえで降車の準備を始めましょう。

降車時には「ありがとう」と伝える文化

日本では、バスを降りるときに運転手へ「ありがとうございました」と軽く会釈や声をかける文化があります。義務ではありませんが、感謝の気持ちを伝えることで、良い印象を与えることができます。特に地方ではこの習慣が根付いており、観光客でも真似すると歓迎されることが多いです。ちょっとした一言が、日本での旅をより温かくしてくれます。

バスの時刻表と遅延への心構え

日本のバスは時刻通りに運行されることで知られていますが、渋滞や天候の影響で遅れることもあります。特に地方ではバスの本数が少ないため、事前に時刻表を確認し、余裕を持った行動を心がけましょう。Googleマップや各バス会社の公式アプリで、リアルタイムでバスの位置や遅延情報を確認できるので、ぜひ活用してください。

観光地を巡るバスでは特別なルールも

観光地では、専用の観光バスや周遊バスが走っていることがあります。これらは通常の市バスと違い、1日乗車券や定額料金で乗れるなど、便利なサービスが提供されています。案内やルールが独自に設定されている場合もあるため、乗車前に確認しておくことが大切です。観光案内所や駅などで入手できるパンフレットも役立ちます。